海盐,好一座“爱阅之都”

书香是世界上最醇厚的沁人心脾的味道,最能抚慰人心、填充心灵空白。海盐自古便是翰墨书香之地,诞生了我国第一部志怪类小说《搜神记》、第一本现存镇志《澉水志》、第一部郡邑丛书《盐邑志林》等一批文史佳作,孕育了出版巨擘张元济、三毛之父张乐平、先锋派作家余华等一批文人名家,千年文脉绵延赓续、传承不息。

在当下,书香依然是海盐人所向往的、愿意品味的一种弥漫在城市中的“香气”。近年来,海盐将“文学之乡”建设作为城市形象塑造与文化惠民工程的核心抓手,通过品牌化、体系化、创新化的路径,推动全民阅读与城乡文化服务均等化,打造一座文化底蕴更深厚、人文气息更浓郁的“爱阅之都”。

从古至今,海盐一直文人辈出。余华,作为海盐文化大使,这位从海盐走出去的文学大家,不仅为家乡代言,更以“余华对话刘家琨”等系列活动掀起文化热潮,全网关注度超200万次。

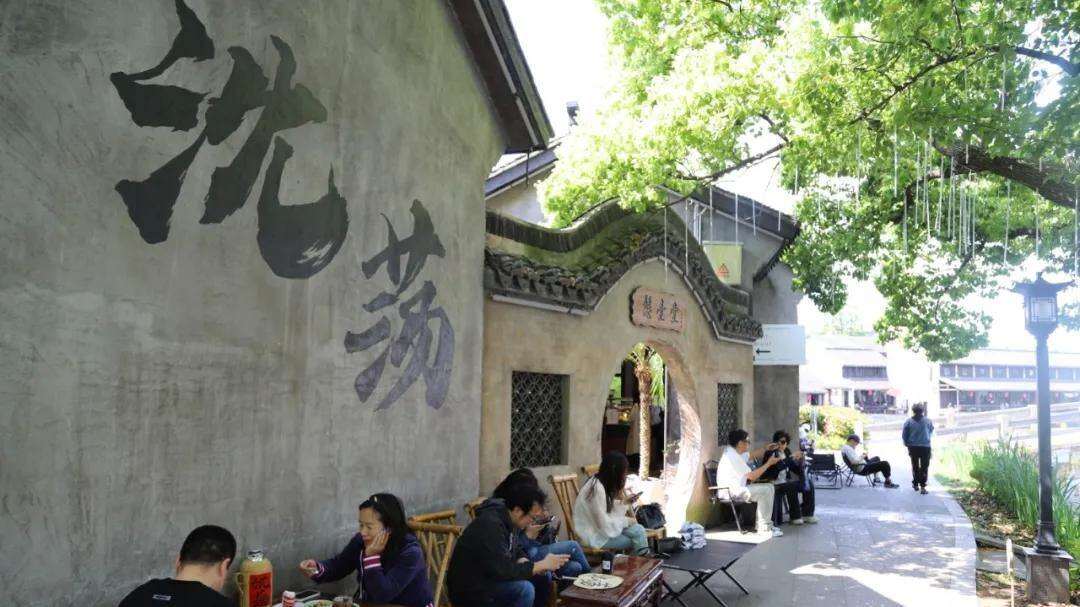

以余华的名人效应为IP,海盐发布余华文学地图,将余华作品中出现的海盐元素,如杨家弄、胜利饭店、沈荡老街等融入文旅发展,成为触动人心的文化实体,让海盐的文化影响力持续“破圈”。

文学沃土滋养新苗,文化磁场汇聚名家。除了余华,海盐还吸引了金纲、朱岩等知名学者入驻,更有一批海盐籍文化名家“归巢”——国家一级演奏员蔡群慧、“雨果奖”入围作家宝树、悬疑作家贝客邦等纷纷回归,在朱家门文化聚落、澉湖琴洲、涵芬名家讲堂等阵地扎根,让海盐的文化土壤愈发丰沃。

为激发更多文学创作活力,海盐出台《文化精品工程重点项目扶持管理办法》,以“揭榜挂帅”机制推动文艺精品创作。《秦山里的中国》等一批反映本土文化的佳作应运而生,“海盐诗群”更是在全国文学赛事中屡获殊荣。

与此同时,“千年古县·干宝遗风”中国民间文学学术研究、清廉诗人采风、南北湖草堂诗会等活动接连举办,让海盐成为文学交流的热土。而在基层,27个文学社、9个县级创作基地遍地开花,涵芬文学社、星帆文学社更是跻身“全国著名校园文学社团”,文学种子从校园、村社悄然萌发。

“读万卷书,行万里路”在海盐有了生动诠释。连续十届“张元济读书节”持续点燃阅读热情,“涵芬讲坛”“涵芬沙龙”年均举办活动300余场,覆盖读者超5万人次。

同时,各镇(街道)相继打造出一个个独具特色的阅读品牌——“跟着余华去阅读”“梅轩悦读汇”“桥头故事汇”等,让阅读成为城乡生活的日常。

为了让书香触达更多角落,推动城乡阅读资源均衡覆盖,图书总馆开设阅读点单服务,并组建“涵芬阅读志愿者”团队,打通图书流通“最后一公里”。聚焦书籍流通,创建乡村阅读阵地与图书馆总分馆间的图书流通机制,通过一卡通借通还、定期交换与互借,实现图书资源共享与循环利用。

海盐深谙“诗与远方”的共生之道,推动“农家书屋+”新型空间建设,挖掘农家书屋和各乡村文旅业态耦合点,将阵地延伸至村咖、民宿,丰富乡村旅游点位内涵,带动乡村文旅经济。

此外,海盐还推出“海盐乡村阅读电视图书馆”,整合全域音视频资源500余个,设置海盐故事、夕阳红视频读物、儿童有声读物等模块,让8万户家庭足不出户即可“一键听书”。

如今,海盐正以一座城的温度与深度,诠释着“阅读即生活,文学即远方”的隽永真谛。从《搜神记》的奇幻笔触到余华笔下的现实光影,从张元济的出版理想到今日“文学之乡”的蓬勃实践,海盐以千年文脉为底色,以全民阅读为纽带,在时代浪潮中书写着新的文化传奇。

未来,海盐将继续以书香为帆,以文脉为舵,让每一本书成为照亮心灵的灯塔,让每一段文字化作滋养城市的雨露。在这片土地上,阅读不仅是传承,更是创造;文学不仅是记忆,更是未来。

- 平湖新仓退役军人化身“安全守护者” ...

- 热血逐梦军营!平湖市新仓镇组织开展202...

- 平湖新仓镇精准挖掘新兵源 优化征兵服务...

- 嘉兴南湖新兴中队严格执法温情普法

- 嘉善恒兴公司:师徒宣讲守护老人用电安全

- 以奋斗开新局!“善新”力量为嘉善“生...

- 迎新纳福善暖侨心!嘉善县启动2026新春...

- 建行海盐秦山支行“反诈进社区” 筑牢金...

- 建行嘉兴东升路支行:暖心服务让老年客...

- 联动学习强根基 建行浙江长三角支行筑牢...

- 建设银行嘉兴分行:专业服务筑牢“反诈...

- 建行嘉兴分行:精耕“五篇大文章” 赋...

- 建行浙江长三角支行:以金融文化之力赋...

- 户籍“直通车”开进广场!平湖新仓派出...

- 南湖区新兴街道“民声一键办”:小事暖...